魚がおいしい季節。アニサキス中毒にご用心

近年、芸能人からも被害が相次いで報告されているアニサキス中毒。

最近では、イクラの中に潜むアニサキスの動画が600万回以上再生されて話題になりました。

ここ数年、全国的に増えているというアニサキス中毒について調べてみました。

10月に多い、意外と身近な食中毒

食中毒というと、腐ったものを食べて起こるイメージがあるかもしれません。

けれども、寄生虫であるアニサキスも食中毒の原因のひとつ。

しかも2021年の食中毒病因物質別発生件数をみると、カンピロバクター(細菌)やノロウィルス(ウイルス)を抜いて、アニサキスによる食中毒が第1位。年間平均約7000件のアニサキス中毒が発生しているとの試算もあるそうです。

アニサキスは、かなり身近な食中毒ともいえそうです。

アニサキス中毒は年間を通して発生していますが、令和元年から令和3年までの厚生労働省の統計によると、月別患者発生数で最も多いのが10月です。

これからの季節とくに注意が必要なようです。

みぞおちや下腹部に激痛が……

では、そもそもアニサキス中毒とはいったいどのようなものなのでしょうか?

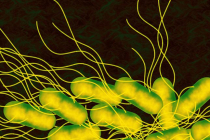

厚生労働省によると、寄生虫の一種であるアニサキスの幼虫は長さ約2~3cm、太さ0.5~1mmほどで、白い糸のように見えるといいます。

サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類の内臓に寄生し、宿主が死ぬと内臓から身に移動するそうです。それに気づかずに食べてしまうと、体内に侵入したアニサキスが胃や腸の壁に食いつくことで、みぞおちや下腹部の強い痛み、嘔吐などにみまわれるといいます。

痛みは激しく「のたうちまわるほどの激痛だった」という声もよく効きます。

我慢せずにすみやかに受診を

専門家によるとアニサキスが食いついた場所でアレルギー反応が起こることが、強い痛みの原因だと考えられているようです。

残念ながら、いったん体内に入ったアニサキスを駆除する有効な治療薬は基本的になく、治療は内視鏡での摘出になるということです。

アニキサスを除去すればほとんどの場合、速やかに症状が収まるといいます。

専門家は、アニサキス中毒の疑いがあれば我慢せずに速やかに受診して、内視鏡検査を受けるようアドバイスしています。

予防が大事

アニサキス中毒を予防するにはどうしたらよいのか。気になる予防対策ですが、農林水産省は予防として、下記のポイントをあげています。

・鮮魚を丸ごと一尾で購入したらよく冷やして持ち帰り、すぐに内臓を取り除く。

・十分に冷凍(-20℃で24時間以上)された生鮮魚介類を購入した場合は、アニサキス幼虫は死んでいます。ただし、一般家庭での冷凍庫は-20℃に設定されていない場合もあるので、温度設定を確認する。

・場合もあるので、温度設定をよく確認する。

・鮮度が落ちた魚介類は、十分に加熱して食べる(アニキサス幼虫が死ぬには、加熱調理[中心温度60℃で1分以上]が必要)。

・特にシメサバ(自家製など冷凍処理されていないもの)によるアニサキス症が多く報告されている。シメサバを作る場合は、できるだけ早く内臓や内臓周りの筋肉を除去することともに冷凍をすることで、アニサキス症に感染するリスクを下げることができる。

(農林水産省「海の幸の安全楽しむために~アニサキス症の予防~」より」)

アニサキス対策をしっかりと

ほかにも目で見てアニサキス幼虫を除去することも大事なポイントのようです。

なお、アニサキスは加熱や冷凍で死にますが、酢や塩で〆ても、またしょうゆやワサビなどに漬けても死滅しないそうなので、このこともしっかりと覚えておきましょう。

秋は、秋サケや秋サバ、サンマ、アジなどおいしい魚が揃います。

アニサキス中毒の予防・ポイントを抑えて、おいしい魚料理を楽しみたいですね。

<参考>

※「海の幸の安全楽しむために~アニサキス症の予防~」(農林水産省)

※「アニサキスによる中毒を予防しましょう」(厚生労働省)

※「アニサキス食中毒に関するQ&A4」(厚生労働省)

※「急増するアニサキス中毒」(東京顕微鏡院)